【世界最速の男に隠された‘‘致命的な欠陥‘‘】

今年の東京世界陸上も幕を閉じましたね。

各国の選手が見せてくれた迫力ある走りや技術には、まさに目からうろこの連続でした。改めて「人間の可能性はここまで広がるのか」と感じさせてくれる大会でした。

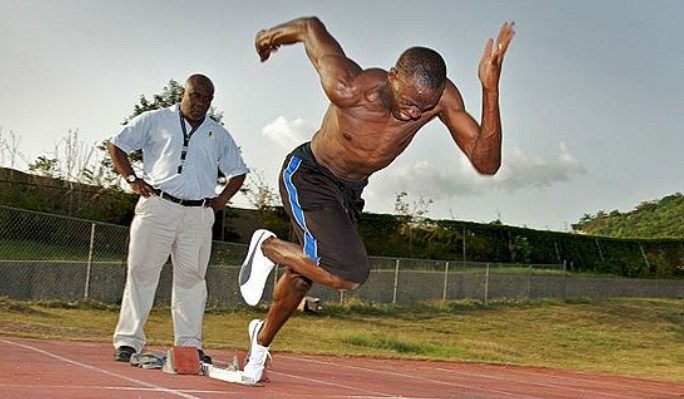

そんな中で、やはり多くの人の記憶に刻まれているのが、かつて世界最速の称号をほしいままにしたウサイン・ボルトの存在です。

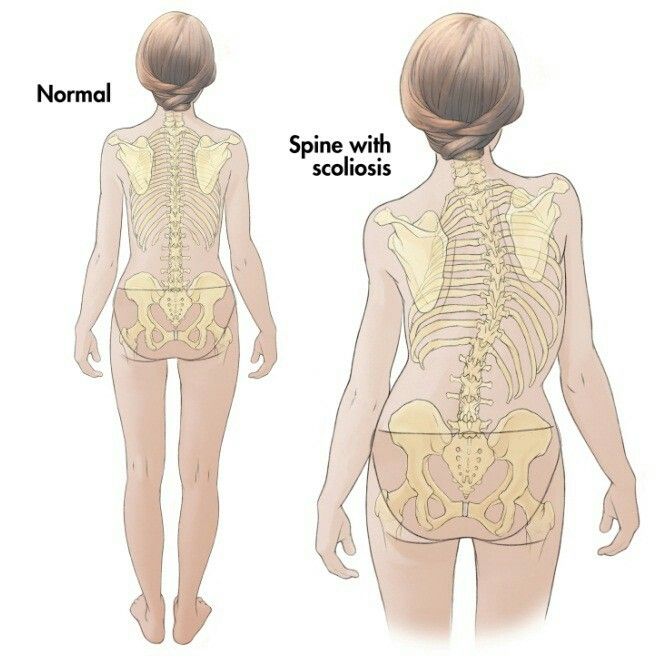

圧倒的なスピードと明るい笑顔で陸上競技を象徴する存在となった彼ですが、その背後には「致命的な欠陥」と呼ばれる先天的な脊柱側弯症との共存がありました。

【欠点と共に走るー世界記録を生んだ体幹トレーニングー】

ボルトの背骨はS字に大きく曲がり、骨盤の安定性が低く、太ももの筋肉やアキレス腱に過剰な負担をかけていました。短距離スプリンターにとっては致命的とも言える欠陥です。

通常であれば、この状態で100mを世界トップレベルで走ることは不可能。

医師や周囲の多くは「ボルトに短距離は無理だ」と口を揃えました。

それでも彼は走り続け、誰も届かなかった領域へ辿り着きます。

ボルトを支えたのは、コーチのグレン・ミルズを中心とするチームでした。

彼らが選んだのは「弱点を隠す」のではなく、弱点と共存しながら体幹を徹底的に鍛える道

ドイツ・バイエルンのスポーツドクターのもとで行ったのは、骨盤を支える筋群を徹底的に強化するプログラム

⚪️腹横筋や多裂筋などの体幹深層筋

⚪️大殿筋を含む臀部

⚪️背筋群

⚪️腹筋群

これらを3年間かけて鍛え上げた結果、背骨の歪みで不安定だった骨盤を筋肉が支え、不要な揺れが減少。

さらに地面を蹴り上げる推進力が飛躍的に高まり、彼独自の爆発的な走りが完成しました。

つまり「弱点と向き合い、体幹を鍛え続けたこと」こそが、世界最速を生み出した最大の要因だったのです。

ボルトの走りは“完璧”ではなかった

私たちはボルトの走りを「理想」と思いがちですが、実際にはフォームは大きく揺れていました。

肩が上下に激しく動く

骨盤が左右にブレる

背骨の歪みが全身の動きに影響する

それでも彼は“不完全さ”を受け入れ、武器へと変えたのです。

背骨の歪みがあったからこそ体幹を鍛え、その積み重ねが人類史上最速の走りにつながった。

ここには「弱点を強みに変える」という普遍的な教訓があります。

【ピラティスとの共通点】

このストーリーは、私たちが日常で取り組むピラティスに深く重なります。

ピラティスはリハビリから生まれ、「体の弱点や不調を補い、正しく動ける体をつくる」ことを目的としてきました。

体幹(パワーハウス)の安定

骨盤と背骨を支える筋肉の活性化

正しいアライメントに基づいた動作

これはまさに、ボルトが実践した体幹強化の考え方と一致します。

ボルトは「世界記録を塗り替えるために」、私たちは「快適に生きるために」

目的は違っても、弱点と向き合い、体幹を鍛え、動きを整えるという本質は同じです

【不調や癖も“才能”に変えられる】

多くの人は「肩こりがあるから」「腰痛があるから」「姿勢が悪いから」とネガティブに捉えがちです。

しかし、ボルトは脊柱側弯症という致命的な欠陥を抱えながらも、こう語りました。

「僕の体は神に与えられた大切な才能みたいなもの」

彼にとって“歪み”は欠点ではなく、才能を開花させるきっかけでした。

👉 不調や癖も、正しく鍛え、整えていけば「自分だけの強み」に変わります。

ピラティスはその可能性を広げる方法論です。

【Reborn Pilatesの視点から】

私たちが重視しているのは、単に筋肉を鍛えることではなく、体の動きそのものを観察し、理解することです。

①背骨と骨盤がどのように連動しているか

②呼吸が姿勢や動きにどう影響しているか

③筋肉や関節がどこで協調し、どこで制限が生まれるのか

こうした“動きのデータ”をもとに、研究的な知見を日常や現場に落とし込むのがReborn Pilatesのスタイルです。

ボルトが科学的解析を通じて、自らの背骨の歪みや骨盤の揺れを把握し、それを体幹トレーニングで実践的な強みに変えたように。

私たちも一人ひとりの体の癖や不調を弱点として切り捨てるのではなく、可能性を引き出す入口として捉えています。

Reborn Pilatesのトレーニングは、理論と実践をつなぐ架け橋であり、「自分の体を深く理解して活かすための学び」です。

ウサイン・ボルトは、先天的な脊柱側弯症というハンディを抱えながらも、世界最速に到達しました。

それは、欠点を否定するのではなく、向き合い、鍛え、武器に変えた結果です。

私たちも同じです。

肩こりや腰痛、姿勢の崩れといった“弱点”は、努力次第で強みに変えられます。

ピラティスは、そのための実践的なツールであり、同時に「自分の体と向き合う哲学」でもあります。

👉 ボルトの物語は、私たちに「不完全さと共に生きる勇気」を教えてくれるのです。